当院の脳卒中検査と治療

当院では、脳神経外科医と脳内科医が連携を取り、24時間体制で脳卒中治療に臨んでいます。

開頭手術、血管内治療、t-PA静注療法(発症4.5時間以内の血栓溶解療法)などの救急医療をはじめ、機能回復のためのリハビリテーションまで一貫して治療を行っています。

脳卒中とは

脳卒中は、原因によって以下のタイプに分類されます。

| 脳梗塞 | 脳へ血液を送る血管がつまる |

| 一過性脳虚血発作 | 脳梗塞のうち、24時間以内に症状が回復する状態 |

| 脳出血 | 脳の血管が破れる |

| くも膜下出血 |

脳の太い血管に生じたコブ(動脈瘤)が破裂して、脳の表面に出血する |

脳卒中発症時発症時には、急に倒れて意識がなくなったり、半身の麻痺が起こったり、ろれつが回らないなどの症状が突然起こります。日本脳卒中協会などでは、脳卒中を疑う5つの典型的症状を以下のようにあげています。

- 片方の手足・顔半分の麻痺・しびれが起こる(手足のみ、顔のみの場合もあります)

*両側の指先が徐々に、または、時々しびれるような場合は脳卒中の症状ではありません - ろれつが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない

- 力はあるのに立てない、歩けない、フラフラする

- 片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分が欠ける

片方の目にカーテンがかかったように、突然一時的に見えなくなる - 経験したことのない激しい頭痛がする

脳卒中を疑ったら、すぐに受診することが望ましいです。早く治療を開始することにより、後遺症が軽くなることがあります。脳梗塞の場合、発症から4.5時間以内のみに行える特殊な治療(t-PA静注療法)があります。症状が進行すると、重度の場合には命にかかわることもあります。少しでも症状が軽い状態で、出来る限り早い適切な時期にリハビリテーションを開始することも、後遺症を軽くするためには非常に重要です。

検査と治療方法

脳卒中を疑った場合、どのタイプの脳卒中なのか、どこに異常があるのか、早急に頭部CT、頭部MRI、頭頸部MRAなど調べる必要があります。

| 頭部CT | 脳にX線をあててコンピュータで断層画像を作成し、診断します |

| 頭部MRI | 強い磁石と電波を利用して、断層画像を作成します。超急性期の脳梗塞の診断に有用です |

| 頭頸部MRA | MRIで頭頸部の血管を画像化します |

脳卒中の治療

診察や検査の結果より原因を診断し、それに応じた治療法を選択します。

| 開頭手術 | 全身麻酔下で頭蓋骨の一部を開け、手術用顕微鏡を用いて行う治療です。その顕微鏡のもとで専用の手術器具を用いて、脳出血やくも膜下出血などに対して治療を行います。また、脳梗塞の原因となりうる頭蓋内血管狭窄・閉塞症例にバイパス術なども行います。 |

| 血管内治療 | 開頭手術が困難と考えられるくも膜下出血、血栓溶解療法(t-PA静注療法)の非適応例・無効例、頸部頸動脈の高度狭窄の脳梗塞発症・再発予防などに、カテーテルを用いて治療を行います。 |

|

血栓溶解療法 |

発症から4.5時間以内の脳梗塞のみに行うことができる、脳血管の血流を止める原因となっている血栓を溶解し、詰まった血管を再開通させる特殊な治療法です。 |

脳血管内治療とは

脳血管内治療とは、足のつけ根あるいは腕の血管から、「カテーテル」という細い管を入れて、脳に向かう血管や脳の血管に到達させることにより、診断・治療を行います。これらの「カテーテル」の誘導や診断・治療は、レントゲン透視で確認しながら行います。

この治療法は、従来の開頭手術に比べ、身体への負担を少なく行えることが特徴です。高齢者や体力的に開頭手術の困難な方にも、手術加療を行うことができます。そのため、これからの高齢化社会において、ニーズの高い治療法であると言えます。また、開頭手術でアプローチの難しかった部位の治療も可能です。しかし、病変・病気の状態によっては適応が限られることがあります。

(適応疾患)脳動脈瘤、頸部頸動脈・頭蓋内脳動静脈奇形、脳血管奇形(脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻)、急性期虚血性病変(t-PA静注療法非適応・無効例)

適応疾患

脳動脈瘤、脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻等の出血病変、頭や首の血管の狭窄症など

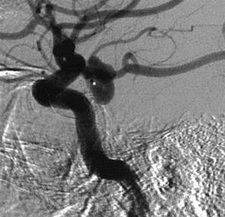

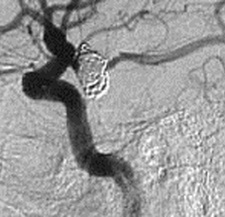

脳動脈瘤コイル塞栓術

経皮的頸動脈ステント留置術

脳卒中にならないために

1. 手始めに 高血圧から 治しましょう

2. 糖尿病 放っておいたら 悔い残る

3. 不整脈 見つかり次第 すぐ受診

4. 予防には たばこを止める 意志を持て

5. アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒

6. 高すぎる コレステロールも 見逃すな

7. お食事の 塩分・脂肪 控えめに

8. 体力に 合った運動 続けよう

9. 万病の 引き金になる 太りすぎ

10. 脳卒中 起きたらすぐに 病院へ